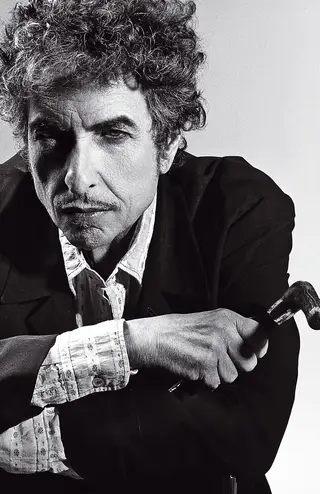

William Claxton

Numa

rara entrevista, o vencedor do Prémio Nobel fala sobre mortalidade, a

busca de inspiração no passado e o seu novo álbum “Rough and Rowdy Ways”

Por Douglas Brinkley (Professor

catedrático de humanidades e professor de história na Universidade Rice

e autor de “American Moonshot: John F. Kennedy and the Great Space

Race”)

Há

alguns anos, sentado à sombra das árvores em Saratoga Springs, Nova

Iorque, tive uma conversa de duas horas com Bob Dylan, onde abordámos

Malcolm X, a Revolução Francesa, Franklin Roosevelt e a II Guerra

Mundial. A certa altura, perguntou-me o que eu sabia sobre o Massacre de

Sand Creek de 1864. Quando respondi, “não o suficiente”, levantou-se da

sua cadeira, entrou no autocarro da digressão e voltou cinco minutos

depois com fotocópias que descreviam como as tropas dos Estados Unidos

chacinaram centenas de Cheyenne e Arapahoe pacíficos no sudeste do

Colorado.

Dada a natureza da nossa relação,

senti-me à vontade para o contactar em abril, depois de, no meio da

crise do coronavírus, ter inesperadamente lançado a sua canção épica de

17 minutos, ‘Murder Most Foul’, sobre o assassínio de Kennedy. Apesar de

não ter dado nenhuma grande entrevista, a não ser na sua própria

página, desde que ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 2016, concordou

com uma conversa telefónica a partir da sua casa em Malibu, que acabou

por ser a sua única entrevista antes do lançamento, na sexta-feira 19 de

junho, de “Rough and Rowdy Ways”, o seu primeiro álbum de originais

desde “Tempest”, em 2012.

Tal como a maioria das

conversas com Dylan, “Rough and Rowdy Ways” aborda territórios

complexos: transes e hinos, blues desafiadores, anseios de amor,

justaposições cómicas, jogos de palavras que nos pregam partidas, ardor

patriótico, perseverança rebelde, cubismo lírico, reflexões próprias do

crepúsculo da vida e contentamento espiritual.

William Claxton

Na extraordinária ‘Goodbye Jimmy Reed’, Dylan homenageia o cantor de blues do Mississípi com intensos riffs

de harmónica e letras imorais. No blues lento ‘Crossing the Rubicon’,

sente “os ossos sob a minha pele” e considera as suas opções antes da

morte: “Three miles north of purgatory — one step from the great beyond/

I prayed to the cross and I kissed the girls and I crossed the

Rubicon.”

‘Mother of Muses’ é um hino ao mundo

natural, a coros de gospel e a militares como William Tecumseh Sherman e

George Patton, “who cleared the path for Presley to sing/ who cleared

the path for Martin Luther King”. E ‘Key West (Philosopher’s Pirate)’ é

uma meditação etérea sobre a imortalidade que se desenrola numa viagem

pela Route 1 até às Florida Keys, com o acordeão de Donnie Herron a

canalizar Garth Hudson dos The Band. Nela presta homenagem a “Ginsberg,

Corso e Kerouac”.

Talvez um dia escreva uma canção

ou pinte um retrato em homenagem a George Floyd. Nos anos 60 e 70,

depois do trabalho dos líderes negros do movimento dos direitos civis,

Dylan também trabalhou para expor a arrogância do privilégio branco e a

viciosidade do ódio racial na América através de canções como ‘George

Jackson’, ‘Only a Pawn in Their Game’, e ‘The Lonesome Death of Hattie

Carroll’. Uma das suas frases mais fortes sobre policiamento e raça

surge na sua balada ‘Hurricane’ de 1975: “In Paterson that’s just the

way things go/ If you’re black you might as well not show up on the

street/ Unless you want to draw the heat”.

Todo

o ser humano, não importa o quão forte ou poderoso é, é frágil quando

se trata de morte. Penso nisso em termos gerais, não de forma pessoal”

Falei

um pouco com Dylan, 79 anos, um dia depois de Floyd ter sido morto em

Minneapolis. Claramente abalado pelo horror que tinha acontecido no seu

estado natal, parecia deprimido. “Fiquei maldisposto por ver George

torturado até à morte daquela maneira”, disse. “Foi para lá de

horroroso. Esperemos que a Justiça seja rápida para a família de Floyd e

para a nação.”

Estes são trechos editados das duas conversas.

‘Murder Most Foul’ foi escrito como uma elegia nostálgica por um tempo há muito perdido?

Para

mim, não é nostálgico. Não penso em ‘Murder Most Foul’ como uma

glorificação do passado ou algum tipo de despedida de uma idade perdida.

Toca-me no momento. Sempre o fez, especialmente quando estava a

escrever a letra.

Alguém leiloou uma série de

transcrições não publicadas, na década de 90, que escreveu sobre o

assassínio de J.F.K. Essa prosa eram notas para um ensaio ou estava à

espera de escrever uma canção como ‘Murder Most Foul’ há muito tempo?

Não

sei se alguma vez desejei escrever uma canção sobre o J.F.K. Muitos

desses documentos leiloados foram falsificados. As falsificações são

fáceis de detetar porque alguém assina sempre o meu nome no final.

Ficou surpreendido por esta canção de 17 minutos ser o seu primeiro êxito Nº 1 da “Billboard”?

Fiquei, sim.

‘I

Contain Multitudes’ tem uma frase poderosa: “Durmo com a vida e a morte

na mesma cama.” Suponho que todos nos sentimos assim quando chegamos a

uma certa idade. Pensa muito sobre a mortalidade?

Penso

sobre a morte da raça humana. A longa viagem estranha do macaco nu. Sem

querer parecer ligeiro, mas a vida de todos é tão efémera. Todo o ser

humano, não importa o quão forte ou poderoso é, é frágil quando se trata

de morte. Penso nisso em termos gerais, não de forma pessoal.

Existe

um grande sentimento apocalíptico em ‘Murder Most Foul’. Está

preocupado com o facto de, em 2020, termos passado um ponto sem retorno?

Que a tecnologia e a hiper-industrialização trabalhem contra a vida

humana na Terra?

Claro, há muitas razões para estar

apreensivo com isso. Há agora, sem dúvida, muito mais ansiedade e

nervosismo do que antes. Mas isso só se aplica a pessoas de certa idade,

como eu e você, Doug. Temos uma tendência para viver no passado, mas

isso somos apenas nós. Os jovens não têm essa tendência. Não têm

passado, logo tudo o que sabem é o que veem e ouvem, e acreditam em

qualquer coisa. Daqui a 20 ou 30 anos, estarão na vanguarda. Quando

vemos alguém com 10 anos de idade, daqui a 20 ou 30 anos esse alguém vai

estar no poder, e não saberá nada sobre o mundo que nós conhecemos. Os

jovens que estão agora na sua adolescência não têm recordações para

lembrar. Por isso, é provavelmente melhor entrar nesse espírito assim

que possível, porque essa será a realidade. No que diz respeito à

tecnologia, torna todos vulneráveis. Mas os jovens não pensam assim. Não

se podem importar menos. As telecomunicações e a tecnologia avançada

são o mundo em que nasceram. O nosso mundo já está obsoleto.

A

maioria das minhas canções recentes é assim. Os textos são verdadeiros,

tangíveis, não são metáforas. As canções sabem o que querem,

escrevem-se sozinhas e contam comigo para as cantar”

Uma

frase em ‘False Prophet’ — “Eu sou o último dos melhores — podes

enterrar o resto” — lembrou-me as mortes recentes de John Prine e de

Little Richard. Ouviu a sua música depois de eles terem morrido como uma

espécie de homenagem?

Eles eram ambos triunfais no

seu trabalho. Não precisam que ninguém lhes faça homenagens. Todos

sabem o que fizeram e quem eram. E merecem todo o respeito e

reconhecimento que receberam. Sem dúvida nenhuma. Mas cresci com Little

Richard. Apareceu antes de mim. Iluminou o caminho. Mostrou-me coisas

que eu nunca teria conhecido sozinho. Por isso penso nele de forma

diferente. O John veio depois de mim. Por isso, não é a mesma coisa.

Reconheço-os de forma diferente.

Porque é que tão poucas pessoas prestaram atenção à música gospel de Little Richard?

Provavelmente

porque a música gospel é a música das boas notícias e, nesta altura,

não há boas notícias. As boas notícias nos dias de hoje são como um

fugitivo, são tratadas como criminosas e postas em fuga. Castigadas.

Tudo o que vemos são notícias que não servem para nada. E temos de

agradecer à indústria da comunicação social por isso. Provocam as

pessoas. Mexericos e roupa suja. Notícias sombrias que te impressionam e

te horrorizam. Por outro lado, as notícias de gospel são exemplares.

Podem dar-te coragem. Podemos levar a nossa vida dessa maneira, ou pelo

menos tentar. E podemos fazê-lo com honra e princípios. Há teorias da

verdade no gospel, mas para a maioria das pessoas isso é pouco

importante. As suas vidas são vividas demasiado rápido. Com demasiadas

influências más. O sexo, a política e o assassínio são o caminho a

seguir se quisermos chamar a atenção das pessoas. Isso excita-nos, esse é

o nosso problema. Little Richard foi um grande cantor de gospel. Mas

penso que foi visto como um forasteiro ou um intruso no mundo do gospel.

Não o aceitavam. E, claro, o mundo do rock’n’roll queria que ele

continuasse a cantar ‘Good Golly, Miss Molly’. Por isso, a sua música

gospel não foi aceite em nenhum dos dois mundos. Acho que a mesma coisa

aconteceu com Sister Rosetta Tharpe. Não me parece que isso tenha

incomodado nenhum dos dois. Ambos são o que costumávamos chamar de

pessoas de grande carácter. Genuínas, cheias de talento e que se

conheciam, não se deixando influenciar pelo mundo exterior. Sei que o

Little Richard era assim. Mas também Robert Johnson o era, ainda mais. O

Robert era um dos génios mais inventivos de todos os tempos. Mas

provavelmente não tinha público. Ele estava tão à frente do seu tempo

que ainda não o apanhámos. O seu estatuto atual não podia ser maior. No

entanto, no seu tempo, as suas canções devem ter confundido as pessoas.

Isto apenas mostra que os grandes seres humanos seguem o seu próprio

caminho.

Douglas R. Gilbert

No

álbum “Tempest”, toca ‘Roll on John’ como um tributo a John Lennon. Há

outra pessoa para quem gostaria de escrever uma balada?

Estas

canções aparecem-me do nada, sem justificação. Nunca são planeadas nem

escritas com uma intenção. Mas, dito isto, há determinadas figuras

públicas que estão no nosso subconsciente por uma razão ou outra.

Nenhuma dessas músicas com referências a nomes é escrita

intencionalmente. Vêm do espaço e caem-me em cima. Sei tanto quanto

qualquer um de vós por que motivo as escrevi. Contudo, a tradição

popular tem uma longa história de canções sobre pessoas. John Henry, Mr.

Garfield, Roosevelt. Acho que estou apenas preso a essa tradição.

Homenageia

muitos grandes artistas nas suas canções. A menção a Don Henley e Glenn

Frey em ‘Murder Most Foul’ foi um pouco surpreendente para mim. Quais

são as músicas dos Eagles de que mais gosta?

‘New Kid in Town’, ‘Life in the Fast Lane’, ‘Pretty Maids All in a Row’. É capaz de ser uma das melhores músicas de sempre.

Também

fala de Art Pepper, Charlie Parker, Bud Powell, Thelonious Monk, Oscar

Peterson e Stan Getz em ‘Murder Most Foul’. Como é que o jazz o inspirou

como compositor e poeta durante a sua longa carreira? Há artistas de

jazz que tenha ouvido ultimamente?

Talvez os primeiros trabalhos de Miles na Capitol Records. Mas o que é o jazz? Dixieland, bebop,

fusão a alta velocidade? A que chama de jazz? É Sonny Rollins? Gosto do

material calypso de Sonny, mas isso é jazz? Jo Stafford, Joni James,

Kay Starr — acho que eram todas cantoras de jazz. King Pleasure, essa é a

minha ideia de um cantor de jazz. Não sei, qualquer coisa pode entrar

nessa categoria. O jazz data dos loucos anos 20. Paul Whiteman foi

apelidado de rei do jazz. Tenho a certeza de que se perguntasse a Lester

Young, ele não saberia do que estava a falar. Alguma destas coisas já

me inspirou? Bem, sim. Provavelmente bastante. Ella Fitzgerald como

cantora inspira-me. Oscar Peterson como pianista, absolutamente. Alguma

destas coisas já me inspirou como compositor? Sim, ‘Ruby, My Dear’ de

Monk. Essa canção levou-me por um caminho para fazer algo do mesmo

género. Lembro-me de a ouvir repetidamente.

Que papel desempenha a improvisação na sua música?

Nenhum.

Não há como alterar a natureza de uma música depois de a ter inventado.

Podem definir-se diferentes padrões de guitarra ou piano nas linhas

estruturais e partir daí, mas isso não é improvisação. A improvisação dá

azo a bons ou maus desempenhos e o objetivo é manter a consistência.

Basicamente, tocamos a mesma coisa sistematicamente da maneira mais

perfeita possível.

‘I

Contain Multitudes’ é surpreendentemente autobiográfica nalgumas

partes. Os dois últimos versos exalam um estoicismo implacável, enquanto

o resto da canção é um confessionário humorístico. Divertiu-se na luta

com os seus impulsos contraditórios e da natureza humana no general?

Não foi preciso muito esforço. É o tipo de coisa em que empilhamos versos stream of consciousness,

esquecemo-los, e, depois, regressamos a eles. Nessa, em particular, os

últimos versos foram os primeiros. Era por esse caminho que a canção

desejava seguir. O catalisador foi, obviamente, o título. É uma daquelas

que se escreve por instinto. Numa espécie de estado de transe... ou

melhor, num autêntico estado de transe. A maioria das minhas canções

recentes é assim. Os textos são verdadeiros, tangíveis, não são

metáforas. As canções sabem o que querem, escrevem-se sozinhas e contam

comigo para as cantar.

Mais uma vez, nesta canção, nomeia um monte de pessoas. O que o fez falar de Anne Frank ao lado de Indiana Jones?

A

sua história significa muito. É profunda. E difícil de articular ou

parafrasear, especialmente na cultura moderna. Todos têm uma capacidade

de concentração tão curta. Mas está a tirar o nome de Anne do contexto,

ela faz parte de uma trilogia. Também pode perguntar: “O que o fez

decidir incluir o Indiana Jones ou os Rolling Stones?” Os próprios nomes

não são solitários. É a combinação deles que acrescenta algo mais do

que as suas partes singulares. Entrar demasiado no detalhe é

irrelevante. A música é como um quadro, é impossível apreendê-lo na

totalidade se o olharmos perto de mais. Os pormenores individuais são

apenas partes do todo. ‘I Contain Multitudes’ é mais como a escrita em

transe. Bem, não é mais como escrever em transe, é escrever em transe. É

a maneira como realmente sinto as coisas. É a minha identidade e não

vou questioná-la, não estou em condições de o fazer. Cada frase tem um

propósito próprio. Em algum lugar do universo, esses três nomes devem

ter pagado um preço pelo que representam e estão presos juntos. E mal

consigo explicar isso. Porquê ou onde ou como, mas esses são os factos.

Mas Indiana Jones era uma personagem fictícia.

Sim,

mas a música de John Williams deu-lhe vida. Sem essa música, não teria

sido um grande filme. É a música que faz com que Indy ganhe vida. Assim,

talvez seja por isso que ele está na canção. Não sei, todos os três

nomes vieram de uma só vez.

Uma referência aos

Rolling Stones aparece em ‘I Contain Multitudes’. Só pela piada, que

canções dos Stones desejaria ter escrito?

Oh, não sei, talvez ‘Angie’, ‘Ventilator Blues’ e o que mais, deixe-me ver. Sim, ‘Wild Horses’.

Charlie

Sexton começou a tocar consigo durante alguns anos, em 1999, e voltou

em 2009. O que o torna um músico tão especial? É como se conseguissem

ler a mente um do outro.

No que diz respeito ao

Charlie, ele consegue ler a mente de qualquer um. Charlie, no entanto,

cria canções e canta-as também, e consegue tocar guitarra ao ritmo da

banda. O Charlie sente que faz parte de qualquer uma das minhas músicas e

sempre tocou muito bem comigo. ‘False Prophet’ é apenas uma de três

coisas estruturais de 12 compassos neste disco. O Charlie é bom em todas

as canções. Não é um guitarrista de show-off,

embora possa sê-lo, se quiser. É muito contido quando toca, mas pode

ser explosivo quando quer. É um estilo clássico de tocar. Muito old school. Ele habita uma canção em vez de a atacar. Sempre fez isso comigo.

As

boas notícias nos dias de hoje são como um fugitivo, são tratadas como

criminosas e postas em fuga. Castigadas. Tudo o que vemos são notícias

que não servem para nada”

Como passou os últimos dois meses confinado na sua casa em Malibu? Conseguiu soldar ou pintar?

Sim, um pouco.

Consegue ser musicalmente criativo enquanto está em casa? Toca piano e brinca um pouco no seu estúdio privado?

Faço isso, principalmente, em quartos de hotel. Um quarto de hotel é o mais próximo que eu tenho de um estúdio privado.

Ter

o oceano Pacífico como quintal ajuda-o a processar a pandemia da

covid-19 de uma forma espiritual? Há uma teoria chamada “mente azul” que

acredita que viver perto da água tem um poder curativo.

Sim,

consigo acreditar nisso. ‘Cool Water’, ‘Many Rivers to Cross’, ‘How

Deep Is the Ocean’. Ouço qualquer uma dessas canções e é como uma cura.

Não sei para o quê, mas uma cura para algo que nem sei que tenho. Uma

reparação de algum tipo. É como uma coisa espiritual. A água é uma coisa

espiritual. Nunca tinha ouvido falar de “mente azul”. Parece que pode

ser uma espécie de canção de blues lenta. Algo que Van Morrison

escreveria. Talvez o tenha feito, não sei.

É

pena que a peça “Girl from the North Country”, que inclui música sua e

estava a receber críticas tão boas, tenha tido de parar a produção

devido à covid-19. Já viu a peça ou alguma filmagem da mesma?

Claro,

já a vi e mexeu comigo. Vi-a como espectador anónimo, não como alguém

que tinha alguma ligação à peça. Deixei andar. No final da peça estava a

chorar. Nem sei dizer porquê. Quando a cortina se fechou, estava

atordoado. Estava mesmo. É pena que a Broadway tenha fechado, porque

queria vê-la outra vez.

Pensa nesta pandemia em termos quase bíblicos? Uma praga que varreu a Terra?

Penso

que é um precursor de algo mais que está para vir. É uma invasão com

certeza, e está disseminada, mas bíblica? Quer dizer, como algum tipo de

sinal para que as pessoas se arrependam das suas más ações? Isso

implicaria que o mundo estivesse a caminhar para algum tipo de castigo

divino. A arrogância extrema pode ter alguns castigos desastrosos.

Talvez estejamos na véspera da destruição. Há numerosas maneiras de

pensar sobre este vírus. Acho que temos de o deixar correr o seu curso.

De

todas as suas obras, tenho gostado cada vez mais de ‘When I Paint My

Masterpiece’. O que fez com que a trouxesse de volta para a vanguarda

dos seus concertos recentes?

Também tenho gostado

dela cada vez mais. Penso que esta canção tem algo a ver com o mundo

clássico, algo que está fora de alcance. Um local onde gostaria de estar

além da sua experiência. Algo que é tão supremo e de primeira classe

que nunca conseguiria trazê-lo de volta à terra. Que alcançámos o

impensável. É isso que a música tenta dizer, e tem de se colocar nesse

contexto. Posto isto, mesmo que pinte a sua obra-prima, o que fará

depois? Bem, obviamente tem de pintar outra obra-prima. Assim poderia

transformar-se nalgum tipo de ciclo interminável, uma espécie de

armadilha. Mas a canção não diz isso.

A

arrogância extrema pode ter alguns castigos desastrosos. Talvez

estejamos na véspera da destruição. Há numerosas maneiras de pensar

sobre este vírus”

Há alguns anos, vi-o tocar uma versão tipo bluegrass de ‘Summer Days”’. Já pensou em gravar um álbum de bluegrass?

Nunca pensei nisso. A música bluegrass

é misteriosa e profundamente enraizada e quase tens de nascer a

tocá-la. Lá porque és um grande cantor ou um grande isto ou aquilo, não

significa que podes estar numa banda de bluegrass.

É quase como música clássica. É harmónica e meditativa, mas que está

sedenta de sangue. Se já ouviu os Osborne Brothers, então sabe o que

quero dizer. É uma música implacável e só a consegue levar até

determinado ponto. As músicas dos Beatles tocadas num estilo bluegrass não fazem sentido. É o repertório errado e já foi feito. Há, de certeza, elementos de música bluegrass

no que eu toco, especialmente a intensidade e temas semelhantes. Mas eu

não tenho a voz de tenor e não temos harmonias a três vozes ou um banjo

constante. Ouço muito Bill Monroe, mas fico mais ou menos pelo que sei

fazer melhor.

Como se está a aguentar a sua saúde? Parece estar são como um pero. Como consegue ter corpo e mente a trabalhar em uníssono?

Oh,

essa é a grande questão, não é? Como é que alguém o faz? O corpo e a

mente andam de mãos dadas. Tem de haver algum tipo de acordo. Eu gosto

de pensar na mente como espírito e no corpo como substância. Como se

integra essas duas coisas, não faço ideia. Tento andar numa linha reta e

não sair dela, manter-me no nível.

Tradução Joana Henriques

Originalmente publicado no “The New York Times” a 12 de junho de 2020

Ver crítica a “Rough and Rowdy Ways”

Sem comentários:

Enviar um comentário