segunda-feira, 1 de dezembro de 2025

sábado, 29 de novembro de 2025

sexta-feira, 21 de novembro de 2025

quinta-feira, 20 de novembro de 2025

terça-feira, 18 de novembro de 2025

Sylvia Plath

Sylvia Plath

Mad Girl’s Love Song*

“Fecho os olhos e o mundo inteiro cai morto

Abro as pálpebras e tudo renasce de novo

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça.)As estrelas dançam em azul e vermelho,

Um vazio arbitrário galopa cá dentro:

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai mortoSonhei que me enfeitiçavas até à tua cama

Cantando de forma lunática, beijavas-me insanamente

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça.)Deus cai do céu, o fogo do inferno desaparece

Serafins e homens de Satã fogem:

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai mortoGostei de ti da mesma forma que tu disseste gostar

Mas, entretanto, cresci e esqueci o teu nome

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça)Em vez de ti, deveria ter amado uma ave mitológica

Pelo menos, quando a primavera chega, elas voltam sempre.

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai morto

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça)”Mad Girl’s Love Song*

“Fecho os olhos e o mundo inteiro cai morto

Abro as pálpebras e tudo renasce de novo

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça.)As estrelas dançam em azul e vermelho,

Um vazio arbitrário galopa cá dentro:

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai mortoSonhei que me enfeitiçavas até à tua cama

Cantando de forma lunática, beijavas-me insanamente

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça.)Deus cai do céu, o fogo do inferno desaparece

Serafins e homens de Satã fogem:

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai mortoGostei de ti da mesma forma que tu disseste gostar

Mas, entretanto, cresci e esqueci o teu nome

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça)Em vez de ti, deveria ter amado uma ave mitológica

Pelo menos, quando a primavera chega, elas voltam sempre.

Fecho os olhos e o mundo inteiro cai morto

(Eu acho que te imaginei dentro da minha cabeça)”

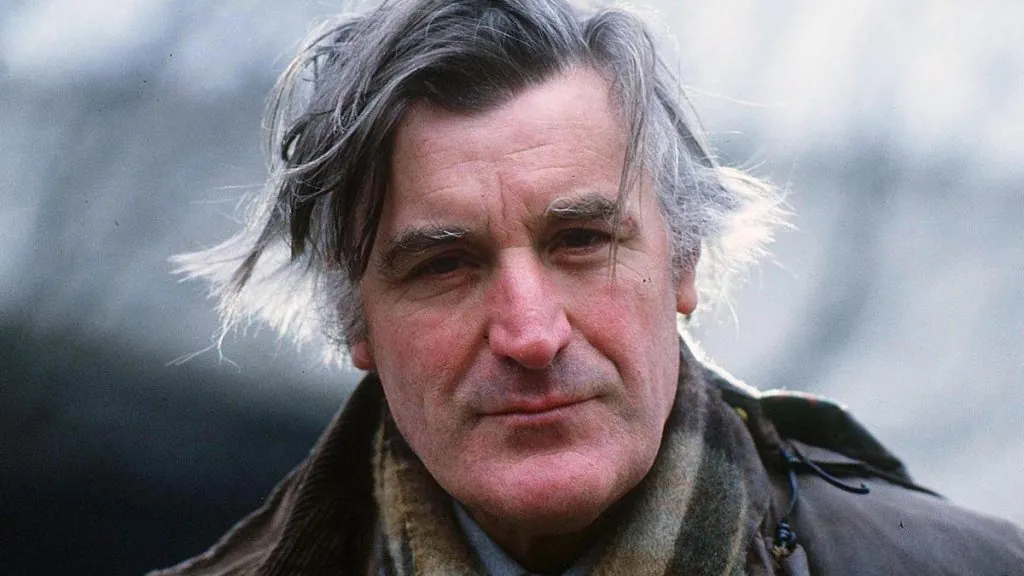

Poeta das maiores foi uma voz corajosa na década de cinquenta, década reacionária e consumista nos EUA. A Poeta abriu o caminho à Contra Cultura dos anos sessenta. A relação tumultuosa com um Poeta infiel contribuiu, julgam alguns, para o seu suicídio, ou, pelo menos, agravou a sua depressão crónica. Uma voz singular, de uma melancolia infinita.

Um dos maiores poetas britânicos contemporâneos

Poemas de Ted Hughes

- André Caramuru Aubert

- Ubatuba - SP

Tradução e seleção: André Caramuru Aubert

Pastoral symphony Nº 1

Two finger Arrangement

Far thunder of the coming sun; ablaze

At horizon that wild green rush bursts with the dawn;

Spring winds run in the valleys with the days,

The choking claw-down grip from their hearts torn

In a tossing flame of flowers their quick feet run;

While the white blizzards shriek in the North heaven,

In terror from the exulting season driven,

Ride their gray clanging seas out of the sun;

Polar eagle and owl scream, and retire

In their wrecked storms nurtured, dreading the warm light;

Dizzy with ecstasy for the warm light

Birds dance from the soaring sun, nurtured in fire,

Dazing the vales of the flowered time with songs:

And shall the song and dance of the singers go?

When from the sun’s frenzy and cruel snow

That nurtured them, hung murderous in the wind,

The bearded ravens gather; sudden their throngs

Flock, blotting day, and swirling darkly and roaring, fall

Bringing night.

Sinfonia pastoral Nº 1

Arranjo para dois dedos

Trovão distante do sol que chega; em chamas

No horizonte aquele verde junco irrompe com a aurora;

Ventos primaveris viajam pelos vales ao longo dos dias,

As garras apertadas de seus corações dilacerados, e

Sobre flores em chamas seus pés ligeiros correm;

Enquanto as brancas nevascas berram nos céus do norte,

Aterrorizadas pela exultante estação que avança,

Conduzindo seus ressoantes e cinzentos céus para longe do sol;

Gritam o urso polar e a coruja, recolhendo-se

Para suas ruinosas e bem nutridas tempestades, com medo da luz cálida;

Extasiados e apalermados pela luz cálida,

Pássaros dançam ao sol que se eleva, nutridos pelo fogo,

Atordoando com suas canções os vales floridos:

E irão também as canções e as danças dos cantores?

Quando, do frenesi do sol e da neve cruel

que os nutriram, dependurados no vento os mortíferos e

Barbados corvos se reunirem; e de repente seus ruidosos

Rebanhos, apagando o dia, rugindo e rodopiando, sinistros, caírem

trazendo a noite.

…

Snowdrop

Now is the globe shrunk tight

Round the mouse’s dulled wintering heart.

Weasel and crow, as if moulded in brass,

Move through an outer darkness

Not in their right minds,

With the other deaths. She, too, pursues her ends,

Brutal as the stars of this mouth,

Her pale head heavy as metal.

Floco de neve

Agora é o globo muito encolhido

Em volta do invernal coração do camundongo

Doninhas e corvos, como se moldados em bronze,

Movem-se na escuridão lá de fora

Não muito preocupadas

Com as outras mortes. Ela, também, persegue seus fins,

Brutais como as estrelas desta boca,

Sua cabeça, pálida, pesada como metal.

…

Still Life

Outcrop stone is miserly

With the wind. Hoarding its nothings,

Letting wind run through its fingers,

It pretends to be dead of lack.

Even its grimace is empty,

Warted with quartz pebbles from the sea’s womb.

It thinks it pays no rent,

Expansive in the sun’s summerly reckoning.

Under rain, it gleams exultation blackly

As if receiving interest.

Similarly, it bears the snow well.

Wakeful and missing little and landmarking

The fly-like dance of the planets,

The landscape moving in sleep,

It expects to be in at the finish.

Being ignorant of this other, this harebell,

That trembles, as under threats of death,

In the summer turf’s heat-rise,

And in which — filling veins

Any known name of blue would bruise

Out of existence — sleeps, recovering,

The maker of the sea.

Natureza morta

A pedra na superfície é avarenta

Com o vento. Acumulando seus nadas,

Deixando que o vento corra por entre seus dedos,

Ela finge estar morta de fome.

Até mesmo suas expressões são vazias,

Nauseada com os seixos de quartzo do ventre do mar.

Ela pensa que nem aluguel paga,

Expansiva na contabilidade do sol de verão.

Sob a chuva, ela cintila exultante, negra,

Como se recebesse juros.

E da mesma maneira lida bem com a neve.

Desperta, pouco deixando escapar e marcando

A dança ao estilo das moscas dos planetas,

A paisagem se movendo enquanto dorme,

Ela espera estar lá, no final.

Sem dar atenção à outra, à campainha,

Que treme, como se ameaçada pela morte

No calor crescente da relva de verão,

Na qual — preenchendo as veias

Qualquer nome que se desse à melancolia, feriria

Para fora da existência — dormindo, curando,

O criador do mar.

…

Public bar T.V.

On a flaked ridge of the desert

Outriders have found foul water. They say nothing;

With the cactus and the petrified tree

Crouch numbed by a wind howling all

Visible horizons equally empty.

The wind brings dust and nothing

Of the wives, the children, the grandmothers

With the ancestral bones, who months ago

Left the last river,

Coming at the pace of oxen.

TV de bar

Numa encosta escarpada do deserto

Exploradores encontraram água suja. Não falam nada;

Com o cacto e a árvore petrificada

Agachados e entorpecidos pelo vento uivando e todos

Os horizontes visíveis igualmente vazios.

O vento traz poeira e nada

Das esposas, dos filhos, das avós

Que com seus ossos ancestrais, dois meses atrás

Deixaram o último rio,

Vindo a passos de boi.

…

Fighting for Jerusalem

The man who seems to be dead

With Buddha in his smile

With Jesus in his stretched out arms

With Mahomet in his humbled forehead

With his feet in hell

With his hands in heaven

With his back to the earth

Is escorted

To his eternal reward

By singing legions

Of what seem to be flies

Guerreando por Jerusalém

O homem que parece estar morto

Com Buda em seu sorriso

Com Jesus em seus braços estendidos

Com Maomé em sua testa humilde

Com seus pés no inferno

Com suas mãos no céu

Com suas costas na terra

É escoltado

Para a eterna recompensa

Por legiões cantando

Que parecem ser moscas

…

The door

Out under the sun stands a body.

It is growth of the solid world.

It is part of the world’s earthen wall.

The earth’s plants — such as the genitals

And the flowerless navel

Live in its crevices.

Also, some of the earth’s creatures — such as the mouth.

All are rooted in earth, or eat earth, earthy,

Thickening the wall.

Only there is a doorway in the wall —

A black doorway:

The eye’s pupil.

Through that doorway came Crow.

Flying from sun to sun, he found this home.

A porta

Lá fora sob o sol há um corpo.

Do mundo sólido crescido.

Ele é parte da parede de terra do mundo.

As plantas da terra — como os genitais

E o umbigo sem flores

Vivem em suas fendas.

E também algumas das criaturas da terra — como a boca.

Todas são enraizadas na terra, ou comem terra, terrena,

Engrossando a parede.

Mas há uma soleira na parede —

Uma soleira negra:

A pupila do olho.

Através daquela soleira veio o Corvo.

Voando de sol a sol ele encontrou este lar.

…

Chlorophyl

She sent him a blade of grass, but no word.

Inside it

The witchy doll, soaked in Dior.

Inside it

The gravestone. Inside it

A sample of her own ashes. Inside it

Her only daughter’s

Otherwise non-existent smile.

Inside it, the keys

Of a sycamore.

Inside those, falling

The keys

Of a sycamore. Inside those,

Falling and turning in air the

Keys

Of a sycamore.

Clorofila

Ela lhe enviou uma lâmina de relva, sem nada dizer.

Dentro dela

A boneca bruxa, encharcada em Dior.

Dentro dela

A lápide. Dentro dela

Uma amostra de suas próprias cinzas. Dentro dela

O sorriso de sua única

Filha, fora isso, inexistente.

Dentro dele, as chaves

De um plátano.

Dentro delas, caindo

As chaves

De um plátano. Dentro delas,

Caindo e girando no ar, as

Chaves

De um plátano.

…

Visitation

All night the river’s twists

Bit each other’s tails, in happy play.

Suddenly a dark other

Twisted among them.

And a cry, half sky, half bird,

Slithered over roots.

A star

Fleetingly etched it.

Dawn

Puzzles a sunk branch under deep tremblings.

Nettles will not tell.

Who shall say

That the river

Crawled out of the river, and whistled,

And was answered by another river?

A strange tree

In the water of life —

Sheds these pad-clusters on mud-margins

One dawn in a year, her eeriest flower.

Visita

A noite toda os rios se contorcem

Mordendo as caudas um do outro, em alegre brincadeira.

De repente um outro, escuro

Se contorce entre eles.

E um grito, meio céu, meio pássaro,

Desliza sobre as raízes.

Uma estrela

Fugaz o causticou.

A aurora

Atrapalha um galho submerso em profundos tremores.

As urtigas nada falarão.

Quem dirá

Que o rio

Rastejou para fora do rio, e assobiou,

Recebendo una resposta de outro rio?

Uma estranha árvore

É a água da vida —

Que arremessa buquês nas margens barrentas

Uma aurora por ano, a sua mais sinistra flor.

sábado, 15 de novembro de 2025

SURREALISMO: elementos para uma curta história das artes

O surrealismo ou sobrerrealismo[1] foi um movimento artístico e literário nascido em Paris na década de 1920, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o modernismo no período entre as duas Grandes Guerras Mundiais. Reúne artistas anteriormente ligados ao dadaísmo ganhando dimensão mundial. Fortemente influenciado pela Psicanálise de Sigmund Freud (1856-1939), o surrealismo enfatiza o papel do inconsciente na atividade criativa. Um dos seus objetivos foi produzir uma arte que, segundo o movimento, estava sendo destruída pelo racionalismo. O poeta e crítico André Breton (1896-1966) era o principal líder e mentor deste movimento.

A palavra surrealismo supõe-se ter sido criada em 1917 pelo poeta Guillaume Apollinaire (1886-1918), jovem artista ligado ao cubismo, e autor da peça teatral As Mamas de Tirésias (1917), considerada uma precursora do movimento.

Um dos principais manifestos do movimento é o Manifesto Surrealista, de 1924. Além de Breton, seus representantes mais conhecidos são Antonin Artaud, no teatro, Luis Buñuel, no cinema, e Max Ernst, René Magritte e Salvador Dalí, no campo das artes plásticas.

Visão surrealista

Segundo Michael Löwy, o surrealismo é um movimento subversivo de reencantamento da vida social ou um estudo antropológico da liberdade. Esse movimento se baseia em uma visão independente da dialética hegeliana e marxista. Assim, ele mantém um impulso libertário original e não deve ser entendido como uma escola literária modernista ou um conjunto de artistas com uma perspectiva em comum.[2]

Dentre as características deste estilo estão a combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente. Entre muitas das suas metodologias estão a colagem e a escrita automática. Segundo os surrealistas, a arte deve libertar-se das exigências da lógica e da razão e ir além da consciência cotidiana, procurando expressar o mundo do inconsciente e dos sonhos.

No manifesto e nos textos escritos posteriores, os surrealistas rejeitam a chamada ditadura da razão e valores burgueses como pátria, família, religião, trabalho e honra. Humor, sonho e a contra-lógica são recursos a serem utilizados para libertar o homem da existência utilitária. Segundo esta nova ordem, as ideias de "bom gosto" e "decoro" devem ser subvertidas.

Mais do que um movimento estético, o surrealismo é uma maneira de enxergar o mundo, uma vanguarda artística que transcende a arte. Busca restaurar os poderes da imaginação, castrados pelos limites do utilitarismo da sociedade burguesa, e superar a contradição entre objetividade e subjetividade, tentando consagrar uma poética da alucinação, de ampliação da consciência. Breton declara no Primeiro Manifesto sua crença na possibilidade de reduzir dois estados aparentemente tão contraditórios, sonho e realidade, “a uma espécie de realidade absoluta, de sobre-realidade [surrealité]”.

A escrita automática procura buscar o impulso criativo artístico através do acaso e do fluxo de consciência despejado sobre a obra. Procura-se escrever no momento, sem planejamento, de preferência como uma atividade coletiva que vai se completando. Uma pessoa escreve algo num papel e outro completa, mas não de maneira lógica, passando a outro que dá sequência. O filme Um Cão Andaluz, de Luis Buñuel, por exemplo, é formado por partes de um sonho de Salvador Dalí e outra parte do próprio diretor, sem necessariamente objetivar-se uma lógica consciente e de entendimento, mas um discurso inconsciente que procura dialogar com outras leituras da realidade.

Esse e outros métodos, no entanto, não eram exercícios gratuitos de caráter estético, mas, como disse Octavio Paz, seu propósito era subversivo: abolir esta realidade que uma sociedade vacilante nos impôs como a única verdadeira. Para além de criar uma arte nova, criar um homem novo.

Imagens poéticas e significado

Grande parte da estética surrealista apoia-se na concepção de imagem poética de Pierre Reverdy, segundo a qual a imagem nasce não da comparação, mas da aproximação entre duas realidades afastadas. E quanto mais distantes forem as realidades aproximadas, mais forte será a imagem poética. Reverente distancia mais ainda o mundo captado pelos sentidos e o mundo criado pela poesia. Além disso, a linguagem surrealista faz grande uso de descontextualizações, esvazia-se um significante de seu significado para atingir novos e inusitados significados. Herança de Arthur Rimbaud, procuram o desregramento também das relações de significação para a emersão de uma nova linguagem. Há uma busca da expressão por meio de uma linguagem não-instrumental e uma associação de liberdade à ruptura do discursiva.

História

Em 1929, os surrealistas publicam um segundo manifesto e editam a revista A Revolução Surrealista. Entre os artistas ligados ao grupo em épocas variadas estão os escritores franceses, Antonin Artaud (1896-1948), também dramaturgo, Paul Éluard (1895-1952), Louis Aragon (1897-1982), Jacques Prévert (1900-1977) e Benjamin Péret (1899-1959), que viveu no Brasil. Entre os escultores encontram-se os italianos Alberto Giacometti (1901-1960), o pintor italiano Vito Campanella (1932), assim como os pintores espanhóis Salvador Dali (1904-1989), Juan Miró (1893-1983) e Pablo Picasso, o pintor belga René Magritte (1898-1967), o pintor alemão Max Ernst (1891-1976) e o cineasta espanhol Luis Buñuel (1900-1983).

Nos anos 30, o movimento internacionaliza-se e influencia muitas outras tendências, conquistando adeptos em países da Europa e nas Américas, tendo Breton assinado um manifesto com Leon Trotski na tentativa de criar um movimento internacional que lutava pela total liberdade na arte - FIARI: o Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente.

Década de 1930

Salvador Dalí e René Magritte criaram as mais reconhecidas obras pictóricas do movimento. Dalí entrou para o grupo em 1929, e participou do rápido estabelecimento do estilo visual entre 1930 e 1935.

O surrealismo como movimento visual, tinha encontrado um método: expor a verdade psicológica ao despir objetos ordinários de sua significância normal, a fim de criar uma imagem que ia além da organização formal ordinária.

Em 1932, vários pintores surrealistas produziram obras que foram marcos da evolução da estética do movimento: La Voix des Airs, de Magritte, é um exemplo deste processo, no qual são vistas três grandes esferas representando sinos pendurados sobre uma paisagem. Outra paisagem surrealista do mesmo ano é Palais Promontoire, de Tanguy, com suas formas líquidas. Formas como estas se tornaram a marca registrada de Dali, particularmente com sua obra A Persistência da Memória, na qual relógios de bolso derretem.

Segunda Guerra Mundial

A Segunda Guerra Mundial provou ser disruptiva para o surrealismo. Os artistas continuaram com as suas obras, incluindo Magritte. Muitos membros do movimento continuaram a corresponder-se e a encontrar-se. Em 1960, Magritte, Duchamp, Ernst e Man Ray encontraram-se em Paris. Apesar de Dali não se relacionar mais com Breton, ele não abandonou os seus motivos dos anos 30, incluindo referências à sua obra "Persistência do Tempo" numa obra posterior.

O trabalho de Magritte tornou-se mais realista na sua representação de objetos reais, enquanto mantinha o elemento de justaposição, como na sua obra Valores Pessoais (1951) e Império da Luz (1954). Magritte continuou a produzir obras que entraram para o vocabulário artístico, como Castelo nos Pireneus, que faz uma referência a Voix de 1931, na sua suspensão sobre a paisagem. Algumas personalidades do movimento Surrealista foram expulsas e vários destes artistas, como Roberto Mattam continuaram próximos ao surrealismo como ele mesmo se definiu.

Surrealismo em Portugal

O surrealismo surge nos horizontes culturais portugueses a partir de 1936, "em experiências literárias «automáticas» realizadas por António Pedro e alguns amigos".[3] Em 1940 o mesmo António Pedro expõe com António Dacosta (e Pamela Boden): " A exposição reunia dezasseis pinturas de Pedro, dez de Dacosta e seis esculturas abstratas de Pamela Boden [...]. O surrealismo de que se falara até então vagamente, desde 1924, [...] irrompia nesta exposição, abrindo a pintura nacional para outros horizontes que ali polemicamente se definiam".[4]

Grupo Surrealista de Lisboa

Em 1947 Cândido Costa Pinto, que desde 1942 seguia uma linha estética surrealista, contacta, em Paris, com o recém-organizado Grupo Surrealista; André Breton sugere-lhe a organização de um grupo idêntico em Portugal. É deste desafio que irá nascer o "Grupo Surrealista de Lisboa".

"Vespeira, Fernando Azevedo, António Domingues e João Moniz Pereira, [...] os poetas Mário Cesariny de Vasconcelos, [...] Alexandre O'Neill e José Augusto França [...] constituíram o núcleo inicial do movimento aglutinado em Outubro de 1947 e que logo contou com a colaboração e animação de António Pedro. [...] O primeiro ato do grupo ainda em formação foi romper com Cândido Costa Pinto", por ter exposto uma pintura nas salas do SNI.[5]

A primeira e única exposição do grupo teve lugar em 1949. Participaram António Pedro, António Dacosta, Fernando Azevedo, Moniz Pereira, Vespeira, Alexandre O'Neill, e José Augusto França, além de dois Cadavre Exquis de Vespeira e Fernando Azevedo e outro, de grandes dimensões, de António Domingues, Fernando Azevedo, António Pedro, Vespeira, Moniz Pereira. A exposição foi motivo de escândalo e alvo de ameaças policiais. A primeira proposta de capa do catálogo, que pretendia inserir-se na campanha eleitoral de Norton de Matos (de oposição ao regime de Salazar), foi proibida pela censura. A iniciativa agitou o meio artístico lisboeta que, no mesmo ano e no seguinte, teve mais duas exposições da índole semelhante, realizadas por um grupo dissidente, Os Surrealistas, composto por Mário Cesariny, Cruzeiro Seixas, Mário-Henrique Leiria, António Maria Lisboa, H. Risques Pereira, Fernando José Francisco, Pedro Oom, João Artur da Silva, Carlos Eurico da Costa, Fernando Alves dos Santos, António Paulo Tomaz, "com menor interesse plástico embora notável proposição poética".[3]

A exposição do Grupo Surrealista de Lisboa e as restantes, de Os Surrealistas, marcaram o fim do movimento, "ficando apenas os seus componentes em ações pessoais e isoladas".[3]

Vespeira e Azevedo prosseguiram, ao longo de 1950 e 1951, uma obra pictórica de qualidade, expondo em 1952 na Casa Jalco, ao Chiado: "uma exposição de «óleo, fotografia, guache, desenho, ocultação, colagem, linóleo» constituída por três «Primeiras exposições Individuais» de Fernando de Azevedo, Fernando de Lemos e Vespeira", e que os artistas dedicaram ao precursor do movimento, António Pedro.[6]

Técnicas surrealistas

Os surrealistas usaram diferentes técnicas para ativar seu inconsciente, uma delas é o cadáver exquis (requintado cadáver), uma técnica baseada na aleatoriedade e na coralidade, que envolve a colaboração de vários artistas: um deles começa a operação traçando um desenho, uma figura, que deve ser ignorada pelos outros; a folha deve ser passada a todos os participantes, um por um, que por sua vez formarão uma figura e assim por diante.[7]

Outras técnicas frequentemente utilizadas pelos pintores desse movimento são:

- Frottage (esfregar);

- Grattage (arranhando, raspando);

- Dripping (Max Ernst é o primeiro a usar essa técnica, que ficou famosa após a Segunda Guerra Mundial por Jackson Pollock).

Essas técnicas permitiram aos artistas liberar forças criativas cheias de sugestões e evocações, menos teóricas e mais inconscientes e espontâneas.[8]

Ver também

- André Breton

- Antonin Artaud

- Arte moderna

- Benjamin Péret

- Cícero Dias

- Frida Kahlo

- Ismael Nery

- Leonora Carrington

- Luis Buñuel

- Manifesto por uma Arte Revolucionária Independente

- Manifesto Surrealista

- Maria Martins

- Modernismo

- Octavio Paz

- Psicanálise

- Remedios Varo

- René Magritte

- Salvador Dalí

- Tarsila do Amaral

- Vanguarda

Referências

- Max Ernst, Ian Turpin, Max Ernst, Phaidon, 1979

Bibliografia

- Em português

- DUROZOI e LECHERNERBONNIER. El Surrealismo. Guadarrama, Madri, 1974.

- ADES, Dawn. O Dada e o Surrealismo. Labor do Brasil, Barcelona, 1976?.

- SENA, Jorge. Manifestos do Surrealismo. Moraes, SP, 1979.

- GIMENEZ-FRONTIN, J. El Surrealismo. Montesino, Barcelona, 1983.

- FARIAS, José Niraldo. O Surrealismo na Poesia de Jorge de Lima. PUC/RGS, Porto Alegre, 2003.

- BRETON, André, Manifestos do Surrealismo. Rio de Janeiro, Editora Nau, 2001

- PERET, Benjamin, Amor sublime, São Paulo: Brasiliense, 1985.

- ARGAN, Giulio Carlo, Arte moderna, São Paulo: Companhia das Letras, 1992.

- PONGE, Robert (org.), Surrealismo e nuovo mundo, Porto Alegre: Editora da Universidade Federal do Rio do Sul. 1999.

- Em espanhol

- BÉHAR, Henry. Sobre Teatro Dada y Surrealista. Barcelona: Barral, 1971.

- Bréton, André. El Surrealismo: Puntos de Vista y Manifestaciones. Barcelona: Barral, 1977.

- PAZ, Octavio. Las Peras del Olmo. Barcelona, Seix Barral, 1990

- DUROZOI e LECHERNERBONNIER. El Surrealismo. Guadarrama, Madri, 1974.

- ADES, Dawn. O Dada e o Surrealismo. Labor do Brasil, Barcelona, 1976?.

- SENA, Jorge. Manifestos do Surrealismo. Moraes, SP, 1979.

- GIMENEZ-FRONTIN, J. El Surrealismo. Montesino, Barcelona, 1983.

- FARIAS, José Niraldo. O Surrealismo na Poesia de Jorge de Lima. PUC/RGS, Porto Alegre, 2003.

quarta-feira, 5 de novembro de 2025

segunda-feira, 3 de novembro de 2025

Arte Africana

Máscara do século XVI, Nigéria, Edo, Corte de Benin, marfim, Museu Metropolitano de Arte

Arte Africana

«Reinata Sadimba, nasceu em 1945 em Nemu, no planalto de Mueda, na província de Cabo Delgado, e é da etnia makonde (grupo étnico bantu que vive, principalmente no sudeste da Tanzânia e no nordeste de Moçambique). Considerada uma das mais importantes escultoras moçambicanas e grande referência da arte, ela foi iniciada na arte da cerâmica, pela sua mãe, quando ainda era criança.) Fonte : Por Dentro da África, blogue

sábado, 18 de outubro de 2025

Arte naïf é um termo usado para designar um tipo de arte popular e espontânea.

A palavra naïf é uma palavra francesa que tem como significado algo que é "ingênuo ou inocente".

Possui características baseadas na simplificação dos elementos e costuma exibir grande quantidade de cores, valorizando a representação de temas cotidianos e manifestações culturais do povo.

Geralmente é produzida por artistas autodidatas, os seja, que não possuem conhecimento formal e técnico de arte, mas que exibem produções em que outros princípios são considerados, como a autenticidade.

Você não precisa se preparar para o ENEM sozinho

Nossos professores separaram o que realmente importa para você chegar pronto no ENEM — assim você estuda com foco e confiança.

Plano de Estudos SemanalHistória da arte naïf

A arte naïf costuma ser mais associada à pintura e foi instituída no século XIX, apesar de seus atributos estarem presentes nas pinturas rupestres do paleolítico.

O pintor francês Henri Rousseau (1844-1910) é considerado o precursor do estilo e foi reconhecido dessa forma quando expôs suas obras no “Salão dos Independentes” na França, em 1886.

A tela Um dia de Carnaval (1886), chamou a atenção de vários artistas modernistas da época, dentre eles Pablo Picasso (1881-1973), Léger (1881-1955) e também representantes do surrealismo, como Joan Miró.

Esta expressão artística, muitas vezes chamada de arte primitiva moderna, é permeada por imagens do cotidiano, retratados de modo a lembrar desenhos infantis, dada a espontaneidade e pureza, o que remete a uma "aura" de ingenuidade.

Lembre-se que essas produções são realizadas por artistas independentes e sem formação sistemática. Tais artistas geralmente dominam técnicas que lhe permitem total liberdade de expressão, onde o informalismo acadêmico é característica marcante.

Dessa maneira, eles renunciam às regras instituídas para a pintura. Isso pode ocorrer por que não tiveram acesso a elas e resolveram dificuldades técnicas sem o auxílio daquelas normas.

Ou ainda, atualmente, simplesmente porque artistas contemporâneos apresentam despojamento da forma e da técnica academicista, o que os tornam mais próximos da linguagem naïf.

Essa liberdade artística é notada na maneira como são utilizadas as cores nas composições e na dimensão onírica que é projetada em muitos trabalhos.

Desse modo, a arte naïf pode ser considerada como uma corrente artística com plena liberdade estética, por estar livre das convenções acadêmicas.

Apesar do direcionamento estético definido, esse desafio à norma acadêmica, a princípio, não foi intencional nem comercial. Portanto, não é recomendável enquadrar as criações naïf como sendo de natureza modernista ou popular.

Ainda assim, esse estilo criativo influenciou e deixou-se influenciar pelas tendências mais eruditas, permitindo à arte contemporânea novas formas de expressão, tendo em vista que vários pintores com sólida formação acadêmica usaram procedimentos da arte naïf em suas criações.

Características da arte naïf

A arte naïf é uma expressão tipicamente regional e assume as características de cada localidade. Entretanto, é possível perceber algumas características comuns nesse estilo artístico, a saber:

- Bidimensionalidade - inexistência de perspectiva;

- Uso frequente de cores vibrantes;

- Preferência por temas alegres;

- Espontaneidade;

- Traços figurativos;

- Valorização da simetria;

- Tendência à idealização da natureza.

Representantes da arte naïf no mundo

Henri Rousseau

Henri Rousseau foi um artista francês que nasceu em 1844. Sem formação acadêmica, o pintor foi autodidata teve sua produção julgada na época, pois segundo os críticos, eram obras consideradas "infantis".

Entretanto, ao final de sua vida, teve o reconhecimento das vanguardas artísticas europeias. Ele é considerado o precursor da arte naïf.

Camille Bombois

Camille Bombois nasceu em 1883, na França. Foi um pintor de origem humilde que trabalhou na lavoura na adolescência e nas horas livres gostava de pintar telas.

Tinha demasiado apreço em representar cenas de circo e, mais tarde, ingressou em um circo itinerante.

Seu trabalho foi comparado ao de Henri Rousseau, devido ao caráter ingênuo de suas pinceladas.

Séraphine Louis

Séraphine Louis, também chamada de Séraphine de Senlis, foi uma artista francesa. Ela nasceu em 1864 e vinha de uma família pobre. Órfã de pai e mãe, foi criada pela irmã mais velha.

Não teve formação acadêmica, mas apreciava pintar. Encontrou na natureza e na arte uma forma de deixar sua existência mais feliz.

Pilar Sala

A artista argentina Pilar Sala é uma pintora contemporânea que utiliza características da arte naïf para produzir telas carregadas de elementos líricos e fantásticos.

Representantes da arte naïf no Brasil

O Brasil tem diversos artistas populares que possuem produções artísticas baseadas nas características da arte naïf. Dentre eles, alguns nomes se destacam, como:

Djanira

Djanira da Motta e Silva nasceu no interior de São Paulo em 1914. Foi uma importante artista da primeira metade do século XX e sua obra mescla religiosidade, paisagens brasileiras e o cotidiano das pessoas comuns.

Maria Auxiliadora

Maria Auxiliadora é uma artista nascida em 1938 em Minas Gerais. Foi pintora autodidata e em 1968 integra o grupo artístico de Solano Trindade, em Embu das Artes.

Sua obra é carregada de vitalidade, poesia e cor. A artista conseguiu mesclar elementos da realidade com o universo dos sonhos em uma produção fortemente marcada pela representação afro-brasileira.

Mestre Vitalino

Mestre Vitalino nasceu em 1909 em Pernambuco. Ainda quando criança começou a modelar figuras em cerâmica com o barro que sua mãe utilizava para fazer utensílios. Seus pais eram lavradores.

Foi músico e ceramista e sua obra representa sobretudo o povo nordestino.

Quer conhecer sobre outra vertente artística bem diferente, mas que também se inspirou em temas do universo popular? Leia: Realismo na Arte.

Heitor dos Prazeres

Heitor dos Prazeres nasceu no Rio de Janeiro em 1898. Foi

sambista, e em 1937 começa a dedicar-se também à pintura. Sua obra é

fortemente marcada pela valorização da cultura popular.

Para saber mais sobre outro tipo de pintura, que também não se limita à conceitos acadêmicos, leia sobre Grafite.

terça-feira, 14 de outubro de 2025

Este quadro renascentista é dos que mais me impressiona por vários motivos : não dá importância à perspectiva e ao fundo, tudo é grande plano cinematográfico; a nossa atenção é mais dirigida para a mão sobre o mármore do que sobre o seu rosto; apsar desse foco todo o quadro é uma unidade na qual tudo respira melancolia, cinzas como aquele cáeu cinzento; exprime a autonomia do artista que assina despudoradamente no mãrmore sob a mão sagrada; rompe com a pintura bizantina mas não obedece a normas , algumas dasquais iriam tornar-se imperativas no Renascimento tardio; exprime, a meu ver, a autonomia do indivíduo na emergência da Burguesia europeia, todo o conteúdo fala de indivíduos concretos, terrenos, pagãos, e não se vê símboloias etéreas; e é um quadro proto-burguês, ou proto-cartesiano, porque é o "eu" de um homem sacralizado,, que, embora ressuscitado. está definitivamente e eternamente morto.

Pietà (Giovanni Bellini Brera)

A Pietà (ou Cristo Morto sustentado por Maria e João ) é uma pintura a têmpera sobre painel (86x107 cm) de Giovanni Bellini , datável de aproximadamente 1465-1470 e conservada na Pinacoteca di Brera em Milão .

| Compaixão | |

|---|---|

|

|

|

| Autor | João Bellini |

| Data | 1465 - 1470 |

| Técnica | têmpera sobre painel |

| Dimensões | 86×107 cm |

| Localização | Galeria de Arte de Brera , Milão |

Descrição e estilo

O corpo de Cristo morto é sustentado pela Virgem (à esquerda) e por São João à direita, com uma facilidade evidente que revela uma certa leveza. A mão de Jesus repousa em primeiro plano sobre uma laje de mármore com a assinatura do artista e uma frase retirada do livro de Elegias de Propércio ( HAEC FERE QVVM GEMITVS TVRGENTIA LVMINA PROMANT / BELLINI POTERAT FLERE IOANNIS OPVS , "Estes olhos inchados quase gemerão, esta obra de Giovanni Bellini poderá derramar lágrimas"), segundo um esquema derivado da pintura flamenga , já utilizado por Mantegna e pelos artistas paduanos . Este artifício separa o mundo real do espectador do mundo pintado, mas ao atravessar esta fronteira, neste caso operada pela mão, tenta-se uma fusão ilusória entre os dois mundos.

A incisividade das linhas de contorno e dos elementos gráficos (nos cabelos de João pintados um a um ou na veia pulsante do braço de Cristo) ainda remetem para a lição de Mantegna, mas o uso da cor e da luz é muito diferente do do seu cunhado. Os tons são de facto suavizados e tentam transmitir um efeito de iluminação natural, de um dia claro ao ar livre, frio e metálico como um amanhecer de renascimento, que sustenta a sensação angustiada da cena, atuando em certo sentido como uma caixa de ressonância para as emoções humanas [ 2 ] . A luz mistura-se com as cores, suavizando a representação, graças à aplicação particular da têmpera em traços muito finos e fechados.

Em vez de se concentrar no espaço perspectivo , Bellini parece mais interessado em retratar a humanidade sofredora dos protagonistas, inspirado no exemplo de Rogier van der Weyden , num estilo que mais tarde se tornou um dos traços mais característicos da sua arte. Os volumes escultóricos das figuras, destacando-se isolados contra o céu limpo, amplificam o drama, que se condensa no diálogo silencioso entre mãe e filho, enquanto o olhar de São João revela uma serena consternação. A troca de emoções reflete-se então na hábil interação das mãos, com uma sensação de dor e amargura.

Notas

- ^ Armando Besio, Giovanni Bellini. Maria chora verdadeiramente e o tempo pára na mais bela Pietà , La Repubblica , 1 de junho de 2014, pp.

- ^ De Vecchi-Cerchiari, cit., p. 130.

Bibliografia

- Vários Autores, Brera, Guia da Galeria de Arte , Electa, Milão 2004. ISBN 978-88-370-2835-0

- Mariolina Olivari, Giovanni Bellini , in AA.VV., Pintores do Renascimento , Scala, Florença 2007. ISBN 88-8117-099-X

- Pierluigi De Vecchi e Elda Cerchiari, The Times of Art , Volume 2, Bompiani, Milão 1999. ISBN 88-451-7212-0