Por FLÁVIO R. KOTHE*

Considerações sobre a natureza e a finalidade da arte

Nunca a arte se desenvolveu tanto quanto desde que Hegel previu a sua morte. Ele precisava dela para introduzir a necessidade da filosofia da arte como a coruja de Minerva que começa a voar no anoitecer dos acontecimentos. Em nome do que se poderia supor uma agonia da arte?

Talvez de uma visão idealizada da cultura helênica, em que se supunha que todo o povo participava dos eventos artísticos. Sabe-se hoje, no entanto, que as encenações teatrais excluíam escravos, mulheres, jovens, estrangeiros: atingiam talvez 5% da população. Nunca houve um apogeu da arte. Um desfile de carnaval no Rio arrasta mais gente do que a arte grega: quer ser vistoso e bonito, mas não tem densidade artística.

Heidegger endossou a tese de Hegel, sem comprovar. Os dois queriam sugar verdades que validassem o filosofar, como se a arte existisse em função de alguma corrente filosófica. Quando Kant definiu o belo como não tendo finalidade, deixou de considerar as utilizações do estético na sociedade. Era conveniente e conivente. Priorizou, em sua tabela de categorias, a finalidade (para dizer que não havia) e deixou de lado a origem, que ficou escondida na figura do gênio, como se ele vivesse sozinho e como se as relações de poder que propiciam ou não o surgimento e a circulação de determinada obra não tivessem relevância. Embora Kant tenha sido revolucionário ao se contrapor à utilização da arte para a propaganda religiosa, política ou moralista, não examinou como a arte funciona na realidade e como a concepção do que seja arte tem marcas ideológicas profundas.

Quando o idealismo alemão, com Solger e Hegel, propôs que a obra de arte deveria transmitir uma ideia, estava inventando uma finalidade para a arte: transpor ideias. O belo não tem “uma” finalidade porque tem várias. A arquitetura sempre é feita de acordo com um programa de necessidades, ou seja, ela é sempre finalística. Nesse sentido, ela ficaria fora das artes, mas nos sistemas das artes ela sempre constou. Como arte ela se distingue quando tem algo a mais, uma ideia, uma simbologia, que a faz ser mais que mero espaço construído para atender necessidades. Exatamente aí está, porém, um problema escondido.

As obras mais imponentes costumam ser templos, palácios, fortalezas e – nos tempos modernos – sedes de grandes empresas, ou seja, aparelhos do poder. Exatamente por serem ideológicas é que são apresentados como “ideias”, como “obras de arte”, como “verdades”. Por outro lado, não é preciso ser católico para admirar a catedral de Florença ou a Sagrada Família em Barcelona ou ser ortodoxo russo para admirar a bela igreja da Praça Vermelha. Pelo contrário, quando se é crente admira-se o objeto de culto, não a obra de arte. É preciso perder a fé para ganhar a arte, admirar a obra pelo que ela é e não pelo falso que ela pretende ser.

Traduz-se para o português um conceito kantiano do belo como “finalidade sem fim”, o que induz a pensar que haveria infinitas finalidades possíveis à arte, mas a expressão “Zweckmässigkeit ohne Zweck” significa antes “adequação a objetivo sem ter objetivo”. Ora, como algo é estruturado como se tivesse funções a cumprir para acabar não tendo nenhuma? A arquitetura atende a um programa de necessidades e só a partir disso ela pode se delinear como bela. O que atende necessidades perdura enquanto não houver um meio mais adequado e econômico para atendê-las. Falar de finalidades acaba dessacralizando a arte. Enquanto a arte tiver finalidades, não vai acabar.

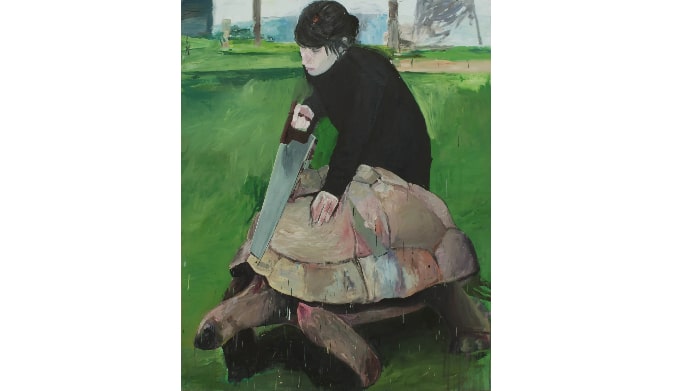

Ela está apenas começando a se emancipar da servidão a castas de aristocratas e sacerdotes, burgueses e oligarquias mais ou menos bem assessorados no fomento às artes. Só quando não estiverem mais a serviço da aura que faça parecer transcendental o poder que é apenas local é que ela vai se libertar e conseguir descobrir o que ela pode ser. A obra de arte foi uma escrava útil durante milênios. Só com o capitalismo ela conseguiu ser uma trabalhadora assalariada, o que ainda não é sua plena emancipação.

O que marca a compreensão da arte na filosofia é a projeção de uma teologia do que seria o homem. Toda definição tem sido um fracasso, desde supor que ele teria uma dimensão angelical, a alma, até que ele seja racional ou bom por natureza. Supõe-se que ele teria corpo e alma, daí se vê a arte como sendo coisa e ideia, coisa e alétheia, significante e significado, suporte material e objeto estético. Daí vem a filosofia e quer resgatar a parte mais nobre para o seu próprio céu. A arte deixa de valer por si, passando a somente ter validade na medida em que transmitir uma ideia e for salva pela filosofia. Daí a arte passa a valer para alimentar a filosofia com ideias e ela poderia ser substituída pela Filosofia da Arte, que é o que Hegel propôs e Heidegger endossou. Ora, a arte não é feita com a finalidade de alimentar o vampiro da filosofia.

A visão catastrófica da arte, proposta por Hegel e desmentida pela história posterior, foi propiciada pela visão kantiana de que a arte seria estruturada como se tivesse uma finalidade sem ter. É muito estranho estruturar algo como se tivesse finalidades, para acabar abdicando delas. É um divertido paradoxo. Não tendo a arte qualquer finalidade, precisaria ser salva pelo cavaleiro da filosofia, ao preço, porém, da condenação à morte de sua diferença.

Hegel e Heidegger tinham uma visão apolínea e idealizada da Grécia antiga. A arte não era lá algo de pleno domínio público. Excluídas as mulheres, as crianças, os jovens, os escravos, os periecos e estrangeiros, mal sobravam menos de 5% da população para assistir aos espetáculos teatrais. O próprio teatro grego se prejudicou com as crendices religiosas que tinha de propagar. Quando Eurípides ousou alguns temas, como a manipulação religiosa pela casta sacerdotal, a igualdade do escravo ou a liberdade da mulher, foi obrigado a fugir de Atenas para não ser morto.

O que Kant queria dizer era talvez outra coisa, por outro motivo. Como iluminista, queria livrar a arte da servidão de incensar crendices, prelados e aristocratas, mas também não a submeter aos interesses do mercado. Queria a arte como exercício da liberdade. Para isso, o artista não poderia depender das ordens de um patrão, seja ele um órgão do governo, uma autoridade eclesial ou o gosto do comprador. Difícil fugir a tantos senhores.

A arte egípcia durante três milênios repetiu sempre os mesmos padrões (desenho de perfil, olhos delineados, o tamanho da figura conforme sua relevância política ou religiosa), que permitem identificá-la, ou seja, o artista era obrigado a cumprir normas estéticas estabelecidas pelo poder eclesial. Ele não tinha liberdade, não podia inventar. Ele nem queria, pois achava certo obedecer às regras vigentes. Por exemplo, o faraó tinha de ser a figura maior (por pior que fosse sua tirania) e sempre de perfil (a exceção foi sob o faraó que aderiu ao monoteísmo, que chegou a ser apresentado em cenas familiares). Durante mais de dois mil anos seguiram-se regras assim.

Iluminista, Kant podia querer livrar o artista da servidão de exaltar a mitologia ou o mercado; como luterano, não tinha objeções a Bach nos cultos como também não à exaltação do seu déspota dileto, Frederico, dito O Grande. Era a favor do governo forte, mas constitucional; não acreditava na democracia, que seria sempre a tirania de uma parte contra o resto (como se monarquia, aristocracia ou teocracia não fizessem isso também). Nos rótulos correntes, Descartes e Kant são estampados como iluministas, embora um fosse católico e o outro luterano.

O mercado de arte, que parece ser um juiz neutro para determinar o valor das obras, mensurando-o não pelo trabalho social médio investido na produção (já que o dom artístico não está na média) e sim pelo que se está disposto a pagar por elas, flutua muito de leilão para leilão, de época para época. O que hoje é moda, pode ser menosprezado amanhã. Ele flutua também dentro de si mesmo, na mesma época e no mesmo país. Podem-se adquirir obras equivalentes por preços muito diferentes. A mesma obra que um dia foi comprada por 5 X talvez seja revendida depois de uns anos por apenas 1 X ou 50 X.

A obra continua, porém, como que idêntica a si mesma: mudando, porém, o suporte material ou/e o perfil do receptor, altera-se o objeto estético que se constitui. A obra se torna outra, muda até de categoria: pode passar de religiosa a artística ou vice-versa, de respeitável a problemática. O mercado é manipulado pela propaganda, por flutuações de gosto, por vetores não estéticos. O valor artístico deveria, no entanto, independer disso. Há uma estrutura “metafísica” subjacente, que determina uma aparência de continuidade.

A arte sacra católica perdurou por séculos, foi posta em locais de preservação e permaneceu como que intocada pelo mercado. Quando este, no entanto, se impôs, a dessacralização das obras retirou-lhes muito do preço e do apreço. Enquanto oligarquias conseguiram ser aceitas porque se acreditava que seus privilégios decorriam de origem ou vontade divina, a arte que as auratizava conseguiu ser aceita, posta em museus, precificada em galerias. Quando outras classes puderam comprar obras, mudou-se o gosto, houve uma enxurrada de -ismos.

Os pobres, que mal ganham, se ganham, o suficiente para comer, precisam atender às necessidades primárias, não podem aplicar recursos em arte. Consideram até virtude não ter arte e não buscam a arte que poderiam obter de modo gratuito. Não há garantia de que a convivência com arte torne logo as pessoas melhores.

*Flávio R. Kothe é professor titular de estética na Universidade de Brasília. Autor, entre outros livros, de Ensaios de semiótica da cultura (UnB).